研究論文の構成: 論文原稿作成に役立つヒント

長い時間をかけて行ってきた研究を学術雑誌(ジャーナル)に投稿する論文としてまとめることが非常に苦痛だと思う人がいるかもしれません。執筆に着手することさえ難しい人もいるでしょう。それでも、考えを整理して書き留めることができれば、論文執筆という作業が少し楽になるはずです。

ここでは、論文原稿を作成するためのヒントをご紹介します。

考えを整理する

原稿を執筆し始める前の最も重要な作業の一つは、考えを整理することです。この時点で、研究データのまとめと分析が行われたことになります。研究を続ける中で、おそらく大量の「メモ」などの記録がたまっているでしょうから、それらも整理していきます。幸いなことに、かつて全てを手書きしていた頃に比べれば、記録の整理ははるかに簡単になっています。考えが整理できたら次に進みます。

「考えを整理する」段階で頭に入れておくべきは、自分の考えをまとめるためには「自分がまとめたものを客観視する」必要があるということです。読者に何を伝えたいのか、自分自身に問いかけてください。自分の研究の最も重要なメッセージは何か?研究の結果が人々にどう影響するのか?研究をさらに進める必要はあるのか?などです。

そうした問いに対する答えを書き出し、原稿を執筆中、目に付くところに置いておきます。そうしておけば自分が何を目指して書いているのかを見失わずにすむことでしょう。

明確な文章にする

読者に研究を理解してもらうために、論文は可能な限り明確でなければなりません。専門用語だらけの文章や回りくどい表現で書かれた論文は、読者の理解を妨げるだけでなく、読者を限定してしまうことになります。

学術ジャーナルに発表する論文は、世界中の人々の目にさらされることになります。さまざまな言語を母国語とする読者が読むことになるわけです。研究者であっても言葉の違いは内容理解の壁となります。こうしたことを念頭に、原稿執筆の際には以下の点に留意してください。

- 明確さ:用語の定義を明確にし、関連性のない情報の記述を避ける。

- シンプルさ:文章の構成は、シンプルで直接的なものにする。

- 正確さ:すべてのデータやイラストは正確に示す。

書き方の例をあげてみます。

化学物質Xは代謝に影響を与えた。

この文は漠然としすぎているので、読者に具体的な情報が伝わりません。では、以下はどうでしょう。

化学物質Xは脂肪の代謝を20%増加させた。

前例より具体的な情報が伝わるはずです。

通常、科学的研究における研究結果の優位性はP値と呼ばれる統計学的な確立を示す値によって示されますが、P値が何か分からなければその研究が優位なものかどうかは分かりません。読者に対して研究結果を説明する際には、具体的な言葉を使うことで、研究の優位性が伝わるようにしましょう。例えば、「有意な効果(significant effect)」とする代わりに「有意な増加(significant increase)」と書くことで具体性を持たせるのです。

こうした英語表現については、学術論文の執筆に関するさまざまな情報を参考にするとよいでしょう。また、原稿の校正を行う段階で英文校正も行いましょう。特に、執筆者が英語ネイティブでない場合は、英語ネイティブの校正者に依頼することをお勧めします。

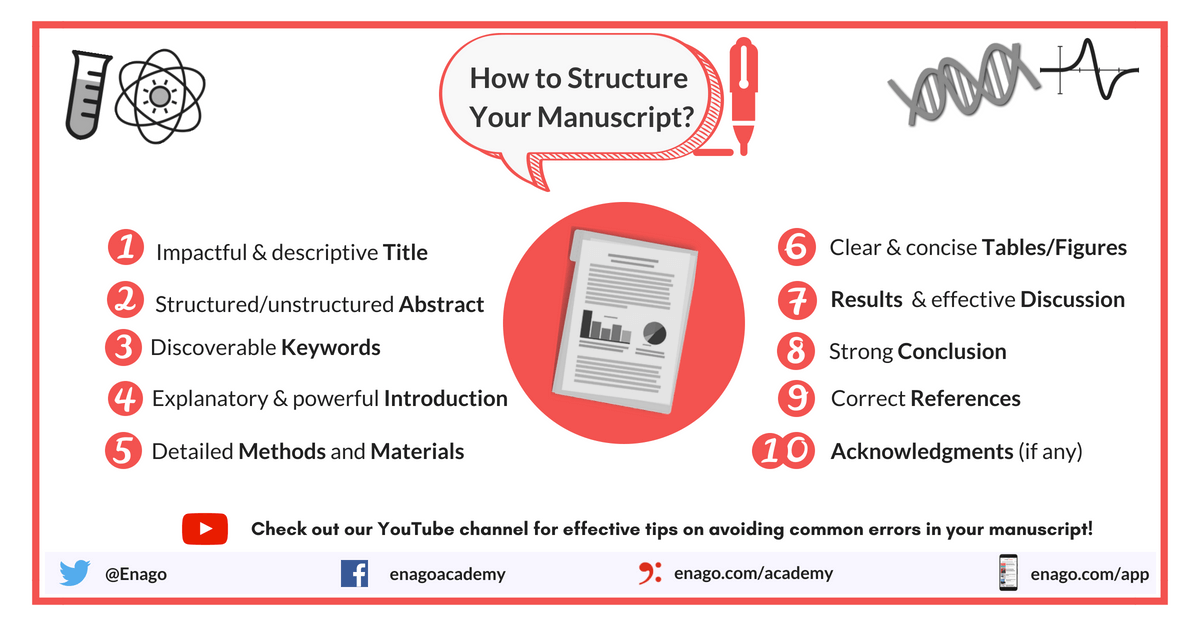

研究論文の構成

原稿を執筆するときに留意すべき上の3つのヒントを踏まえながら論文の構成に注目してみます。学術論文は定められた形式に従って記述する必要があり、各項目に書くべき内容も定められています。以下に各項目と簡単な説明を挙げておきますが、より具体的な内容や記述する際のルール(字数制限など)は投稿する学術ジャーナルの書式を確認してください。

タイトルページ

- 論文で最も重要なタイトルは、読者の関心を引き、何について書かれた論文なのかを伝えるものである必要がある。研究者は、たくさんの論文の中からどの論文を読むかをタイトルで判断している。明確で興味を引くタイトルでなければ、本文に読み進んでもらえない。

- タイトルページには、著者名と所属を記載する。

要旨(アブストラクト)

- 研究を要約したもの。読者に短時間で概要を把握してもらうためのもので、タイトル同様に重要。

- 学術ジャーナルによっては、読者が概要を理解できるように要旨を短いセクションに分割することがある。

- 短く的確な文章にする。

- 頭字語(頭文字を並べて単語として示す言葉)の使用や引用は避ける。

序論(イントロダクション)

- 研究の背景や目的などを記述する。

材料と方法

- 実験に使用した材料を、製造者名と所在地を含めて記述する。

- 動物実験を行った場合は、被験動物の入手先と、実験における人道的配慮を記述する。

- 実験の材料および方法を明確に記述し、他者が調査/実験を再現できるようにする。

- 何を研究と統計分析の対象とし、何を除外したかについての基準を記す。

結果

- 実験の結果や研究で得られたデータを記述する。

- 結果では結論付けを行わない。

- 結果では、何が真実なのか、あるいは真実ではないのかを「示唆」する。

- 結果が仮説を肯定もしくは否定するいずれの場合も真実を示す。

考察

- 結果が何を示しているかの解釈、その結果がどのように貢献するかを記す。

- 研究の限界を同定し、研究(実験)が計画どおりに実施されたかどうかも検討する。

- 研究の限界(サンプルサイズや調査における問題など)と、今後の研究課題について書き記す。

謝辞

- すべての貢献者に対して感謝を述べる。

参考文献

- 本文中で引用されたすべての文献についてリストアップする。

- 記述形式については、学術ジャーナルのガイドラインに準じて記載する。

図表

- 一般的には、図表は論文の末尾、もしくは別のファイルに掲載する。

- 図表のタイトル(凡例)は、参考文献の後ろに記載する。

- 表や図の中で使用する頭字語や略語については全て説明を付ける。

論文の構成に関する10のルール

査読付きオープンアクセスジャーナルPLOS Computational Biologyに掲載された「Ten simple rules for structured papers」という論説(Editorial)(Brett Mensh,

Konrad Kording著)には、論文の構成に関する10のルールが示されています。

- 研究がもたらした一番大きな成果に焦点を合てる

- 自分の研究を知らない人のために書く

- 全体の流れとして背景(context)から始め、本文(content)、結論(conclusion)と進める(c-c-c配置)

- 余計な情報を排除し、並列構造でメッセージを伝えることで論理的な流れを作る

- 要旨に研究の要約を示す

- 序論で、研究の重要性を説明する

- 論理的な順序で結果を提示し、補足的に図や表を用いる

- データの不足や研究の限界について考察する

- 最も重要な項目の執筆に時間を割く

- 同僚などからフィードバックをもらう

これらのルールのうちの幾つかは、この記事でも簡単に説明しましたが、PLOS掲載の論説記事には詳細に説明されているので、以下に示す論文の執筆に役立つサイト(英文)の情報と合わせて参考にしてみてください。

お役立ちサイト

- Some writing tips for scientific papers

- How to Structure Your Dissertation

- Conciseness in Academic Writing: How to Prune Sentences

- How to Optimize Sentence Length in Academic Writing

[PR]

エナゴ学術英語アカデミーを運営する研究支援エナゴでは、研究の主要な対象を絵で表す科学イラスト(サイエンティフィックイラストレーション)やジャーナルカバーアートの作成など、研究の視覚資料作成をお手伝いする「研究プロモーションサポート」をご提供しています。

関連動画

こんな記事もどうぞ

エナゴ学術英語アカデミー 研究の領域(scope)と限界(limitations)の陰陽関係

エナゴ学術英語アカデミー 研究論文の書き方