2024年11月11日から24日に、アゼルバイジャンの首都バクーで開催された国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)では、新たな資金目標が掲げられました。「資金のCOP」と称され、気候資金に関する新たな目標を採択できるかが注目されたCOP29では、途上国への資金支援についての合意の他、国際的な炭素クレジット売買に関するパリ協定第6条、緩和、適応、ロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失と損害)、グローバル・ストックテイク、ジェンダーと気候変動等の各議題についての議論が行われました。ともすれば、これらのテーマと「資金」の話は政治色が強くなり、気候モデルを含めた科学的見解に基づく話に比べると分かりにくいかもしれません。

今回は、COP29での合意から、米国の第2次トランプ政権のパリ協定離脱への流れをお伝えします。ここまでのシリーズとは少し毛色が異なることになりますが、気候変動対策にとって非常に重要な動きを把握するのに役立てば幸いです。

COP29での合意事項

新たな気候資金目標:新規合同数値目標(NCQG)

「資金のCOP」の最大の成果は、気候資金に関する新規合同数値目標(NCGQ: New Collective Quantified Goal on Climate Finance)、つまり2025年以降に途上国の気候変動対策にどのぐらいの資金支援を行うかの目標額が合意されたことです。それまでの目標は、2010年のCOP16で採択された「2020年までに途上国の気候変動対策のため、先進国全体で年間1,000億米ドル規模の資金支援を行う(2010年のCOP16で採択され『1,000億ドル目標』と呼ばれる)」というものでしたが、COP21でパリ協定が採択された時(2015年)には、この目標を2025年まで継続すること、2025年より前に新しい目標に合意することが盛り込まれていました。

発展途上国の気候変動対策の実現には、いっそうの資金支援が必要として目標の引き上げが求められてきた中、COP27では「損失と損害基金」の設置、COP28では資金支援を行うためのメカニズムの整備が進められてきました。

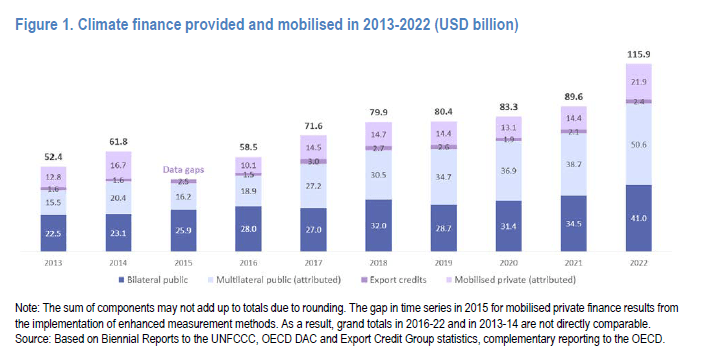

図1.2013年から2022年に提供・動員された気候資金(単位:10億米ドル)

出典:OECD(2024) Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2022

当初の予定より2年遅れたものの、2022年に「1,000億ドル目標」が達成され、ようやく次の目標について議論できる素地が整いました。とはいえ、途上国が必要とする気候変動対策に必要な額は1.3兆ドル規模とも言われ、まったく足りていない状況であるため、COP29で新たな長期資金目標に合意できるかが注目されていました。

COP29では、先進国から資金を引き出したい途上国と資金提供するのは先進国に限らず途上国にも広げるべきとする先進国との対立、さらに公的資金だけではカバー仕切れないので民間資金も含めるべきとの主張が紛糾し、議論は難航。交渉の決裂も懸念されていた中、なんとか「先進国主導のもと、2035年までに少なくとも年間3,000億米ドル動員すること」と「全てのアクターに対して、公的及び民間資金を合わせて2035年までに年間1兆3,000億ドルまで拡大することへの協力を求める」いう新規合同数値目標が合意されたわけです。

しかし、途上国側からは目標が低すぎるとの不満の声が相次いだ上、合意文書は、どのように資金を調達するのかなど具体的な内容には触れていないため、今後も議論が続くことになります。

パリ協定第6条:炭素市場などに関するルール

世界の平均気温の上昇を1.5~2.0℃未満に抑制することを目標として2015年に定められた「パリ協定」の6条には、GHG(Greenhouse Gas)排出を削減するために、ある国が他国で排出を削減した分を自国の削減分としてカウントできる仕組みである二国間クレジット制度(JCM: Joint Crediting Mechanism)も含めた市場メカニズムや非市場アプローチがまとめられています。

2021年に英国グラスゴーで開催されたCOP26でパリ協定6条の市場メカニズムに関する実施指針が採択されていましたが、詳細なガイダンスや方法論にはなかなか合意が得られず、COP27(2022年)、COP28(2023年)と先送りにされてきました。パリ協定の策定から9年後の2024年、COP29でやっと条文が作成され、炭素クレジット取引実現の足がかりができたわけです。パリ協定第6条の詳細ルールはかなり技術的な話なので割愛しますが、各国が気候変動計画を迅速に実現するための助けとなる国際炭素取引に関するルールが決定したことは大きな一歩です。

緩和と適応

気候変動対策は「緩和」と「適応」に大別されますが、この2つは我々の日常生活にも密接に関連しています。

「緩和」とは、地球温暖化の原因となっているGHGの排出を抑制するなど、気候変動を防止するための取り組み。もう一方の「適応」とは、社会・経済システムを調整することによって気候変動の影響による被害が起こることを防止したり、未然に備えたり、被害を最小限に抑える、あるいは被害を回避する取り組みです。

例えば、太陽光パネルを導入して発電によるGHG排出を削減するのは「緩和」で、局地的豪雨で氾濫しそうな河川の補強工事を行っておくことは「適応」です。COP29では、「緩和」については、各国の状況に応じた都市や建物の脱炭素化に向けた解決策への取り組みの重要性が確認され、次回以降に議論が続けられることとなりました。また、「適応」については、世界全体の目標(GGA: Global Goal on Adaptation)の達成度合いを測定するための指標設定に向け、関与する専門家に対する追加的な指針等が決定されたほか、「バクー適応ロードマップ(BAR: Baku Adaptation Roadmap)」の立ち上げが決定しています。

ただ、前回のCOP28では、化石燃料からの移行、再生可能エネルギーの拡大(2030年までに世界の再生可能エネルギー発電容量を3倍にする)、エネルギー効率の向上、適応策の強化、ロス&ダメージ基金の運用の開始といったメッセージを盛り込んだ「ドバイ宣言(UAE Declaration on Climate and Health)」が採択されたことに比べると、COP29では緩和の強化については明確なメッセージは発せられず、議論は持ち越されました。

補足ですが、日本もさまざまな災害に見舞われていることを受け、2018年に「気候変動適応法」が制定され、地域ごとの状況に合わせて適応策を実施するようにとなっています。

ロス&ダメージ(損失と損害)

干ばつや洪水、豪雨などだけでなく、海面上昇による国土の消失まで、気候変動による被害は世界中で発生していますが、適応能力が低く、対策が遅れている発展途上国などにはより甚大な被害をもたらしています。

上述の「適応」と「緩和」のいずれの対策でも対処または回避できない場合、損失や損害(ロス&ダメージ)が生じることになります。COP29において、途上国は2035年までに年1兆米ドルを超える公的資金による支援目標を掲げることを求めていましたが、新規合同数値目標(NCQG)で記したように、2035年までに年間3,000億米ドルとする新たな資金支援目標を設定するに留まりました。ロス&ダメージ基金(FRLD: Fund for Responding to Loss and Damage)の体制整備の進捗などの確認が行われたものの、バクー気候資金ゴールの決定の中にはロス&ダメージに関する文言はほぼ含まれず、期待されていた進展はありませんでした。

ただ、今後の資金調達の方向性を示す「1.3兆ドルに向けたロードマップ(Baku to Belém Roadmap to 1.3T)」が作成されたことで、2025年のCOP30(ブラジル・ベレン開催)で具体的な進捗が報告されることとなっており、年次ハイレベル会合などでも国際的な資金動員の強化などが話し合われることが期待されています。

グローバル・ストックテイクとNDC

グローバル・ストックテイク(GST: Global Stocktake)とは、2015年に制定されたパリ協定の長期目標達成に向け、世界の国々が排出削減、資金提供、ロス&ダメージなどについての目標や政策を定めて国連に提出する「国が決定する貢献(NDC: Nationally Determined Contribution)」と呼ばれる計画の進捗を5年ごとに評価する仕組みのことです。

第1回GST(2021年開催のCOP26から2023年開催のCOP28の期間における評価)を踏まえ、COP29では「グローバル・ストックテイクの成果の実施に関するUAE対話」の実施方法について決めることを目指して議論が進められましたが、合意には至りませんでした。2025年6月の交渉会合で検討が継続されることとなっています。

2025年は、この5年ごとのNDC見直しの年となっているので、各国は第1回GSTの結果を踏まえた新しいNDCを策定し、2025年2月10日までに提出することとなっていました。しかし、期日までに提出した国は10カ国に過ぎす、日本は2月18日に新たなNDCを提出しましたが、1月に第2次トランプ政権が発足し、パリ協定から脱退した米国は提出していません。(NDCの提出については後述します。)

ジェンダーと気候変動

COP29では、参加国がジェンダーと気候変動に関する決定に合意し、「強化されたジェンダーと気候変動に関するリマ作業計画(the enhanced Lima Work Programme on Gender: eLWPG)」をさらに10 年間延長することが決定したほか、適応のための新しいジェンダー行動計画をCOP30で採択することが合意されました。

気候変動対応とジェンダー平等は世界的な課題のひとつです。気候変動によって不平等な悪影響を受けている脆弱な女性をどう支援するか、女性を含めたあらゆる人たちが誰一人取り残されずに活躍できる社会の構築が必要であるとの議論が行われています。日本では気候変動とジェンダーのつながりが見えにくいのですが、発展途上国などでは性別によって気候変動による影響の受け方が異なることが問題視されています。

例えば、水くみや燃料としての薪集めは女性や子どもの役割とされていることが多く、気候変動によって水場が遠く、森林資源が少なくなれば、女性や子どもが労働に費やす時間が増えることになり、結果として教育や社会参加の機会が減ることになるのです。洪⽔・降⾬パターンの変化や干ばつが⾷料危機を誘発することもあり、気候災害が深刻化し、頻発することによってより大きな負担を強いられる女性や子どもへの対策が必要とされています。

ジェンダー平等についてはまだ多くの課題も残されていますが、2025年11月にブラジルで開催されるCOP30で新たなジェンダー行動計画を策定することが合意されているとともに、具体的な実施の方向性を定めることになっています。

2025年の動き

米国のパリ協定離脱

COP29の直前に行われた米国大統領選挙で勝利したドナルド・トランプ氏が、大統領に就任した2025年1月20日に最優先で行ったのが「パリ協定からの離脱」を国連に通知するための大統領署名でした。2017年の第1次政権での離脱とは異なり、2回目となる今回は規定上通知から1年後に効力が生じることになります。さらに、国連気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)の下の資金コミットメントも無効化させ、国際気候資金計画も廃止する方針も示しています。

米国は世界界2位の温室効果ガス排出国(第1位は中国)なので、トランプ政権が前バイデン政権時の国際協調路線に背を向けることで大きな影響が出ると懸念されています。実際、トランプ大統領は、バイデン前政権下で進めてきた気候変動・クリーンエネルギー政策を大幅に転換する5つの大統領令に署名しており、こうした状況では気候変動対策の失速は避けられません。米国がパリ協定から離脱し、国連が関与する組織運営費や気候変動資金に対するコミットメントを停止または取り消すとしていることは、COP29で合意したばかりの気候変動資金の拠出や途上国支援が滞るだけでなく、気候変動の科学的根拠を提示している気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の活動を阻むことになりかねないと危惧されています。

トランプ政権の科学への影響

気候変動対策に懐疑的なトランプ大統領は、第1次政権時にも環境保護局(EPA)や航空宇宙局(NASA)などの政府機関からの気候変動に関する情報発信や研究を制限していました。今回、前回よりも広い範囲への規制や業務・予算の縮小が行われています。

海洋大気庁(NOAA)は、地球温暖化に関連する補助金を特定するように命じられ、補助金が取り消される可能性と、大幅な人員削減の恐れに直面しています。米航空宇宙局(NASA)では専門的な立場から助言を行う「チーフ・サイエンティスト」の所属部門が廃止されました。

さらに、気候変動対策において重要なIPCCの報告書作成に携わる米政府所属の科学者らに対し、各自の取り組みを停止するよう指示したと報道されています。

IPCCの報告書は、世界中の科学者が数年がかりで気候変動が地球に及ぼす影響を評価しているもので、世界中の政策決定者に向けて重要な情報を発信しているものです。残念ながらトランプ政権は、2029年頃の公表を予定するIPCCの第7次評価報告書(AR7)のスケジュールと予算を決定するとしていた中国・杭州で開催された重要会議への科学者の参加を取りやめる決定を下しました。

その一方で科学者たちも立ち上がっています。主に米国の科学研究機関の職員らは、2025年2月14日からワシントンD.C.で連日の抗議行動を展開しました。続く2月19日には数百人規模の科学者・研究者が保健社会福祉省(HHS)本部ビル前に結集し、医療・科学研究予算の削減と大量解雇に抗議するデモに発展しています。科学に基づく政策決定を軽視する政権の方針転換を求める科学者たちと政権とのギャップが表面化する事態となっているのです。

NDCの提出

気候変動枠組み条約締約国は、2035年に向けた削減目標(NDC)を、2025年2月に国連に提出することが求められていました。次回COP開催国であるブラジルは次期NDCをCOP29会期中に提出し、前向きな姿勢を示しました。

米国はバイデン政権下の2024年12月16日に「2035年にGHG排出量を2005年比で61~66%削減」とするNDCを提出していますが、トランプ政権となった今、削減目標を更新するような動きは見えません。「Drill, Baby, Drill(掘って、掘って、掘りまくれ)」とするトランプ政権のエネルギー政策は、安価なエネルギー(化石燃料)の生産・供給による経済活動の維持・成長を優先する、脱炭素とは真逆のものです。気候変動対策は国益に反するという考えに基づき、研究予算や研究者を削減するだけでなく、政権方針に従うことを優先する人材に入れ替えるという信じがたいことも行われています。とはいえ、米国の州知事などによるUnited States Climate Alliance(米国気候同盟)は、2025年1月20日(第2次トランプ政権発足日)に米国がパリ協定を離脱しても「引き続きパリ協定の目標達成を目指す」とする書簡を国連に提出しており、トランプ政権の下でも温室効果ガス排出削減計画が進むことへの期待も残っています。

日本は2月18日に、2035年度までに2013年度比で60%削減、2040年度までに73%削減とするGHG削減目標を閣議決定し、国連に提出しました。日本の温室効果ガス排出量は近年減少傾向にあるものの、化石燃料による火力発電への依存度がいまだに高いことや、産業部門での排出削減が進んでいないことを含め、排出削減目標の達成にはさらなる努力が必要であると指摘されています。

2025年に各国が提出した削減目標ではパリ協定の1.5℃目標の達成が困難であることから、各国には目標の引き上げが求められていました。各国の目標が出そろったところで、新たな分析が行われることになるでしょう。

最後に

本記事では、COP29の成果と2025年のNDC提出、米国の最近の動きについてとりまとめました。COP29では、米大統領選の結果を見た先進国が慎重な姿勢をとったと指摘されていますし、気候資金の議論にも影響したと見られています。

2025年、早々にCOP29での懸念が現実化し、トランプ政権は政府決定に科学的根拠を盛り込むことをせず、気候変動科学を弱体化させる動きを進めています。しかし、米国内の研究者らの大量解雇や、研究費予算の削減は、有能な人材の国外流出にもつながりかねません。トランプ政権の科学軽視の姿勢が、国際協調・研究に影響を及ぼし、世界的な気候変動対策を遅れさせることも危惧されています。さらに、これまで気候変動対策をリードしてきた欧州での選挙結果の影響も懸念されます。欧州各国での政権の動き、戦略の見直しなどが、国際的な動向にも影響を及ぼすことになるでしょう。

こうした世界の政治的な動きが、学術研究にも深刻な影響を及ぼしている中、日本はどうするのでしょうか。化石燃料への依存や国外、特に東南アジア諸国への化石燃料事業への支援を継続している日本のNDCは、先進国としての存在感を示せるものではありませんでした。2030年までの行動が鍵とされる気候変動対策において、日本がどのような役割を担っていくのか、世界の科学者の戦いはどうなっていくのか-しっかりと見据えていくことが必要です。

参考資料

COP29 UN Climate Conference Agrees to Triple Finance to Developing Countries, Protecting Lives and Livelihoods

A-PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム 結果概要 | COP29 気候変動適応特集!

Center for Climate and Energy Solutions Issues and Options to Develop Modalities for the Baku Adaptation Roadmap Discussion Paper

公益財団法人地球環境戦略研究機関 IGES Activity on Global Stocktake

COP29で見えたもの – NPO法人 国際環境経済研究所|International Environment and Economy Institute

国立研究開発法人 国立環境研究所 社会システム領域 COP29閉幕:気候資金目標に合意、ようやく1.5℃目標達成に向けた対策加速交渉のスタートラインに

気象庁 日本の気候変動2025 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—

気象研究所と国立環境研究所による気候変動に関する連携の強化 —研究連携・協力をより一層推進するため基本協定を締結—|2024年度|国立環境研究所

IPCC Seventh Assessment Report

認定特定非営利活動法人 FoE Japan フィリピンNGOが財務省に要請「化石燃料事業への資金提供の停止と包括的なアプローチによる石炭火力の早期廃止を」

UN Climate Change YouTubeチャンネル @UNClimateChange